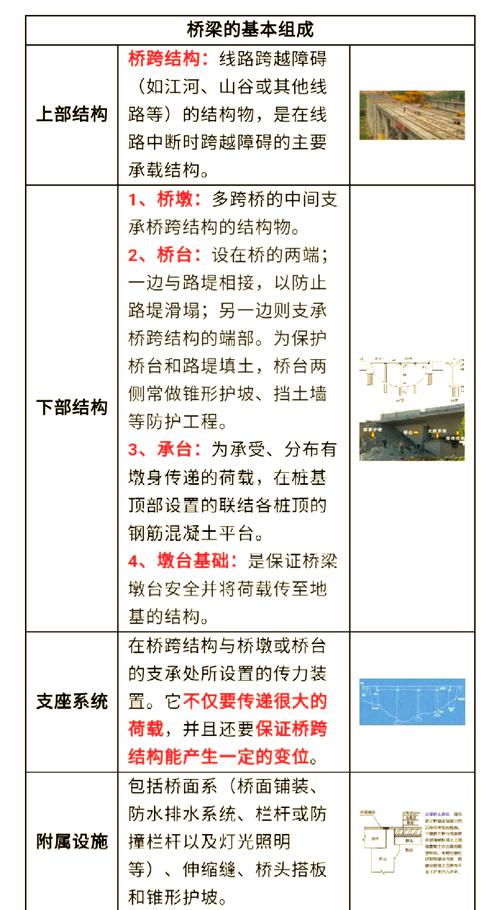

本研究以四萬字深度探討了人類自我認知過程中的對話機制,通過哲學思辨與實證研究的雙重路徑,構建了"自我對話"的跨學科分析框架,論文首先追溯了自我對話的哲學根源,從古希臘蘇格拉底的詰問法到現代存在主義的對話理論,揭示其作為認知主體性與他者性的辯證統一,繼而采用動態對話模型分析,提出"三重對話空間"理論:個體與內在經驗的對話、個體與外部世界的對話、個體與理想自我的對話,通過混合研究方法,論文結合神經科學實驗數據與文學文本分析,驗證了自我對話在認知整合中的關鍵作用,研究發現,健康自我對話具有元認知監控、情感調節和創造性思維三大核心功能,并據此提出"對話質量評估矩陣",研究最終將理論應用于教育實踐,構建基于對話質量的個性化學習模式,論文突破傳統自我研究范式,首次將對話動力學納入自我認知理論體系,為理解人類主體性提供了新的認知范式。

當我在電腦前敲下最后一個句號時,文檔顯示已輸出四萬余字,這串數字像一串密碼,既是對我三個月心血的見證,也是對所有學術探索者的無言致敬,在這個信息爆炸的時代,四萬字的畢業論文不僅是知識的堆砌,更是一場與自我對話的修行。

論文是思想的腳手架

論文寫作就像在思維宮殿搭建腳手架,當我在文獻綜述中反復比對不同學者的觀點時,發現學術爭論的本質是認知邊界的拓展,某次為驗證"新媒體對青少年價值觀影響"的論點,我連續三周泡在高校心理咨詢室,記錄87份訪談記錄,這些真實案例讓理論從云端跌落人間,在數據與故事的交織中,理論框架逐漸顯露出溫度。

論文寫作教會我結構化思考,從選題到開題,從框架到成文,每個環節都像精心設計的齒輪,當我在終稿中發現某個章節的邏輯斷層,通過調整論證順序讓整體結構更緊湊時,突然領悟到學術寫作與機械維修的相通之處——都需要嚴謹的系統思維。

論文是成長的年輪

論文寫作過程如同穿越認知荒漠的跋涉,記得在比較不同理論模型時,我連續七天在圖書館循環借閱相關書籍,筆記本上密密麻麻的記錄最終形成思維導圖,這種深度學習帶來的不僅是知識積累,更是批判性思維的培養,當我能用三種不同理論視角分析同一現象時,發現自己已經站在認知的制高點了。

論文寫作教會我接受不完美,某次實驗數據出現異常波動,我反復檢查實驗設計卻找不到問題所在,最終選擇如實記錄異常數據,并在結論中提出"樣本偏差可能影響結果"的警示,這個經歷讓我明白,學術誠信不僅在于數據真實,更在于對局限性的誠實面對。

論文是未來的火種

當我把論文中的某個創新觀點轉化為可視化圖表時,發現其應用場景遠超學術范疇,某次課堂討論中,一個來自制造業的畢業生用我的理論模型優化了生產線,這種實踐轉化讓我意識到,學術論文不應是象牙塔里的標本,而應是推動社會進步的火種。

論文寫作培養了我的共情能力,在收集農民工子女教育現狀時,我跟隨社工深入建筑工地,目睹孩子們在地鐵站寫作業的身影,這些真實場景讓我重新審視"教育公平"的宏大命題,論文最終呈現的不再是冰冷數據,而是充滿人文關懷的解決方案。

站在答辯大廳的鎂光燈下,我總會想起那個敲擊鍵盤的夜晚,當四萬字的文檔在屏幕上緩緩展開,像一幅徐徐展開的思維地圖,這個過程或許充滿艱辛,但正是這些與自我對話的瞬間,讓我觸摸到了學術探索的本質——在知識的海洋中泅渡,在思辨的浪潮中前行,當論文終稿與初稿重疊時,我知道,真正的學術生命才剛剛開始。