畢業論文是學術生涯的試金石,那些挑燈夜戰的日夜,終成跨越成長的勛章,從選題到答辯,每一頁數據、每一遍修改都鐫刻著思維火花的碰撞,當凌晨三點的臺燈下,咖啡杯里的余溫尚存,鍵盤敲擊聲與筆尖沙沙聲交織成獨特的學術韻律,這種與孤獨共舞的時光,實則是思維淬煉的熔爐,文獻檢索的焦頭爛額、實驗失敗的挫敗感、反復修改的倦怠期,恰似淬鋼入火,終將粗糲的初心鍛造成嚴謹的學術品格,那些被紅筆勾畫的批注、被咖啡漬浸透的草稿紙,最終沉淀為學術人格的年輪,當論文定稿那刻,恍然驚覺:熬過的不是漫長的黑夜,而是思想破繭的黎明,這些刻骨銘心的學術修行,終將在未來科研道路上,化作指引前行的星辰。

當清晨六點的宿舍樓還亮著零星燈火,當圖書館的自習區擠滿低頭疾書的身影,當無數個在電腦前反復修改的深夜,我們終于明白,畢業論文不是終點,而是學術生涯的起點,作為導師,我見證過無數學生從懵懂新生到學術新銳的蛻變,也觸摸過那些在鍵盤上敲出的人生況味,那些與論文搏斗的日夜,那些反復修改的稿紙,最終都沉淀為學術路上最珍貴的勛章。

學術訓練:在質疑中鍛造思維利刃

記得有個學生在論文開題階段反復質問:"老師,這個結論真的正確嗎?",當他把原始數據擺在我面前時,我看到了學術訓練最珍貴的模樣——對權威的質疑精神,學術不是背誦標準答案,而是用批判性思維解構已知,用實證精神驗證真理,那些在文獻綜述中反復橫跳的夜晚,在實驗誤差前焦頭爛額的時光,都在培養著學者最核心的素養:在不確定中尋找確定性,在混沌中構建邏輯。

有個學生為了驗證一個假設,連續三個月泡在實驗室,最后發現數據偏差源于儀器校準誤差,這個看似挫敗的過程,卻讓他掌握了科研中最重要的"容錯機制",學術訓練教會我們,失敗不是終點,而是發現新路徑的契機,當我們學會在質疑中保持理性,在否定中堅守底線,思維才能真正鋒利起來。

創新能力:在突破中重塑認知邊界

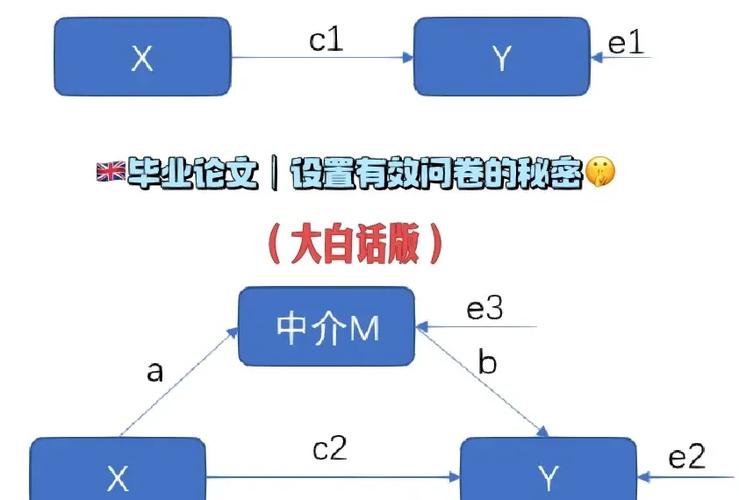

論文寫作從來不是知識的搬運工,而是認知的煉金術,去年指導一個團隊時,他們在文獻中發現傳統模型存在數據盲區,經過三個月的推導,終于提出新的算法,這個過程讓我想起愛因斯坦的話:"想象力比知識更重要",正是這種突破既定框架的勇氣,讓學術研究始終充滿可能。

有個學生為了優化實驗設計,連續兩周住在機房,甚至學會用Python自己編寫分析工具,當他最終將論文答辯時,那種從零到一的創造快感,讓我看到學術創新的真正魅力,創新不是天才的專利,而是持續突破認知邊界的勇氣,每個修改段落的過程,都是對思維定式的突圍。

學術規范:在嚴謹中建立治學根基

論文寫作的嚴謹性,是學術精神的具象化表達,記得有個學生在致謝部分不小心把導師名字寫錯,雖然及時修正,但這件事讓他深刻認識到學術規范的重要性,學術不是自由發揮的畫布,而是嚴謹性、可重復性、倫理約束的三維空間。

在指導學生修改論文時,我常強調"學術的優雅在于克制",那些被反復刪除的冗余描述,那些被修改到極致的論證邏輯,都是對學術規范的敬畏,真正嚴謹的學術,恰恰需要用最簡潔的語言表達最深刻的思考,當我們學會在自由表達與嚴謹規范間找到平衡,才能真正理解學術的價值。

成長敘事:在堅持中見證自我蛻變

論文寫作是場無聲的對話,每當學生在論文扉頁寫下"謹以此獻給我的青春",我總會想起他們初入學時青澀的模樣,那些為找參考文獻翻遍圖書館的日子,那些在答辯前焦慮得失眠的深夜,都是成長最鮮活的注腳,論文完成的那一刻,不僅是學術成果的誕生,更是獨立人格的成熟。

有個學生曾對我說:"老師,我現在看問題總愛從方法論角度分析。"這種思維范式的轉變,正是學術訓練最深刻的印記,當我們學會用學術視角解構生活,用實證精神對待觀點,整個世界都在發生著奇妙的改變。

站在學術育人的角度,畢業論文的價值早已超越文本本身,它是一個年輕學者從學術消費者蛻變為生產者的必經之路,是理性思維與人文情懷的融合實驗,更是持續探索真理的精神孵化器,當我們看著畢業生帶著論文踏上新的征程,心中涌動的不僅是欣慰,更是對學術傳承的深沉敬意,那些熬過的夜、流過的汗、熬干的咖啡,終將在未來的學術道路上,化作指引前行的璀璨星光。