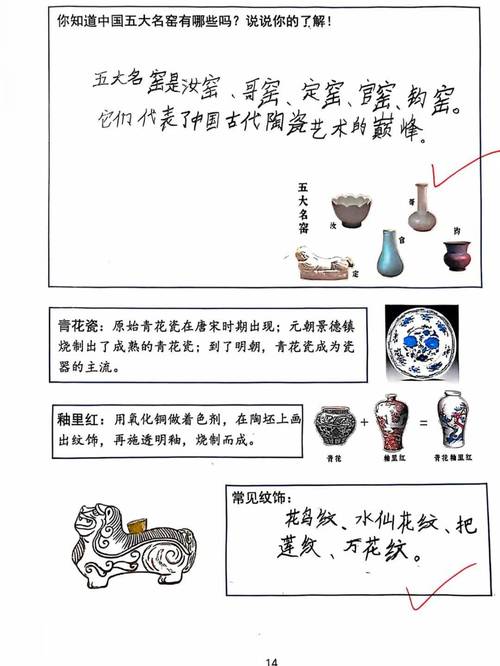

】 ,陶瓷,作為承載文明火種的古老技藝,既是匠人指尖與泥土的對話,也是人類對美學(xué)的永恒追尋,在撰寫畢業(yè)論文的寄語中,我們得以回望陶瓷專業(yè)求學(xué)之路的珍貴印記——從唐代秘色瓷的釉色漸變,到宋代五大名窯的釉色革命;從明清官窯的宮廷美學(xué),到當(dāng)代陶藝師的跨界實(shí)驗(yàn),那些深夜揉泥拉坯的堅(jiān)持、釉料調(diào)配時(shí)的化學(xué)與美學(xué)博弈、窯火中器物重生時(shí)的驚喜,共同編織成一幅關(guān)于技藝傳承與創(chuàng)新的精神圖譜,寄語中既飽含對古陶瓷史上"南青北白"格局的敬意,也致敬當(dāng)代陶瓷人用3D打印重塑傳統(tǒng)器型的智慧,從柴窯的柴燒柴窯到電窯的精準(zhǔn)控溫,從非遺技藝的活態(tài)傳承到數(shù)字技術(shù)的介入,陶瓷專業(yè)學(xué)子始終以"器以載道"為志業(yè),在泥土與火焰的交響中,書寫著傳統(tǒng)與現(xiàn)代交融的追夢篇章,愿此論文能成為一把打開未來之門的鑰匙,讓陶瓷夢在堅(jiān)守與突破中永續(xù)傳承。

當(dāng)?shù)谝豢|晨光灑在陶藝工作室的拉坯機(jī)上時(shí),總能看到年輕人踮著腳尖觀察老師傅揉泥的側(cè)臉,這幕場景像極了大學(xué)校園里趕論文的我們——在堆積如山的文獻(xiàn)和閃爍的電腦屏幕間,在凌晨三點(diǎn)的咖啡香里,在導(dǎo)師"再改一遍"的嘆息中,我們與陶瓷的緣分悄然交織,畢業(yè)論文寄語不是簡單的致謝辭,而是這段青春與技藝對話的注腳,是匠人精神在學(xué)術(shù)海洋中的倒影。

青春與陶瓷的碰撞

"老師,這個(gè)泥胚怎么總也拉不圓?"剛接觸陶藝的我們總愛問這樣的問題,就像寫論文時(shí)反復(fù)修改的初稿,拉坯時(shí)的失誤往往教會我們更多,某次實(shí)驗(yàn)課上,我的作品在素坯階段就開裂了,老師笑著用粉筆在裂痕處畫了個(gè)笑臉:"看,這是瓷器成長的第一道皺紋。"這句話成了我論文反復(fù)修改時(shí)的精神圖騰——那些被退回來的章節(jié)就像未上釉的素坯,需要經(jīng)歷足夠多的"開窯"才能變得溫潤。

在實(shí)驗(yàn)室熬制釉料時(shí),燒杯里的化學(xué)反應(yīng)與文獻(xiàn)中的數(shù)據(jù)形成奇妙共振,某個(gè)加班的深夜,我突然發(fā)現(xiàn)氧化鋁含量曲線竟與《景德鎮(zhèn)陶溪川手藝人訪談錄》中的故事走向驚人相似,這種將實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為文化敘事的沖動,正是當(dāng)代青年在學(xué)術(shù)實(shí)踐中獨(dú)有的浪漫。

匠心傳承的密碼

傳統(tǒng)陶瓷工藝中"七十二道工序"的講究,在畢業(yè)論文寫作中找到了現(xiàn)代注解,當(dāng)我們在文獻(xiàn)綜述里反復(fù)比對不同學(xué)者的觀點(diǎn),就像在比對青花瓷的釉色配方,某次答辯時(shí),評委老師指著圖表說:"這個(gè)折線圖應(yīng)該像建盞的冰裂紋,既有規(guī)律又留有余韻。"這樣的點(diǎn)評讓我們意識到,學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)與匠人美學(xué)本是一體兩面。

在景德鎮(zhèn)實(shí)習(xí)時(shí),非遺傳承人教我們用"三指禪"揉泥,這種看似原始的方法,恰如其分地隱喻著學(xué)術(shù)研究的真諦:在信息爆炸的時(shí)代,我們更需要像揉泥般沉淀,在海量數(shù)據(jù)中提煉出真知,論文寫作時(shí)反復(fù)修改的過程,何嘗不是對浮躁心氣的"出釉"處理?

成長與蛻變的見證

當(dāng)畢業(yè)論文最終成型時(shí),那些被反復(fù)修改的段落就像經(jīng)過多次素胎修坯的瓷器,某次提交前夜,我站在圖書館的落地窗前,看著樓下夜市燈火與實(shí)驗(yàn)室冷光燈交相輝映,突然明白:畢設(shè)不僅是學(xué)術(shù)考核,更是青年學(xué)者在學(xué)術(shù)道路上留下的"試釉"——即使未成完美,也為未來提供了燒制方向。

在陶瓷博物館的藏品前駐足時(shí),總會被那些穿越千年的殘片震撼,它們或殘缺或完整,卻都承載著匠人的溫度,畢業(yè)論文的寄語恰似這些古瓷片,在時(shí)光中沉淀出獨(dú)特的包漿,當(dāng)我們多年后回望論文,會發(fā)現(xiàn)那些深夜里的困惑與突破,早已化作學(xué)術(shù)生涯中溫潤的光暈。

站在學(xué)術(shù)新人的角度回望,畢業(yè)論文寄語不應(yīng)是程式化的感謝,而應(yīng)成為連接過去與未來的紐帶,就像柴燒窯需要在低溫中慢慢養(yǎng)料,學(xué)術(shù)成長也需要在嚴(yán)謹(jǐn)中沉淀溫度,當(dāng)我們帶著對陶瓷的敬畏與對研究的熱忱走進(jìn)學(xué)術(shù)世界,那些在論文中流淌的墨跡,終將在時(shí)光中化作溫潤如玉的成就。