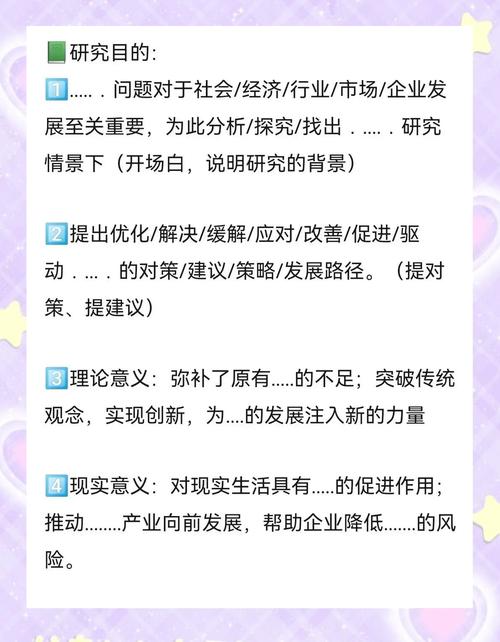

【開題報告寫作三板斧:從零到落地的實戰指南】,面對開題報告的寫作難題,90%的初學者都經歷過"無從下手"的焦慮,掌握以下三招可系統突破瓶頸:,第一招:逆向拆解法,將導師要求與論文框架進行反向拆解,先建立三級目錄結構,再逐層填充內容,研究背景部分可分解為"領域痛點分析"、"研究價值闡述"、"文獻缺口定位"三個子模塊,用思維導圖可視化呈現。,第二招:AI輔助寫作法,善用AI工具進行文獻綜述智能生成,輸入關鍵詞即可獲得近五年文獻圖譜;利用語法檢查工具進行結構合理性檢測,通過改寫功能提升表達流暢度,注意保持學術嚴謹性,AI生成內容需人工二次驗證。,第三招:模塊化寫作法,將開題報告拆分為6個獨立模塊:研究問題界定、文獻綜述、研究目標、技術路線、預期成果、創新點,每個模塊單獨成文后,進行交叉驗證,確保各部分內容邏輯自洽,形成完整的研究體系。,寫作過程中建議采用"番茄工作法",每25分鐘專注寫作后休息5分鐘,避免長時間攻堅導致的思維僵化,遇到瓶頸時,可通過與他人討論、更換寫作環境等方式激活思維,初稿不求完美,重點在于構建完整的研究邏輯框架,后續修改才能有的放矢。

"開題報告寫不出"是學術寫作中最常見的焦慮癥候群,就像站在學術研究的起跑線上卻找不到方向,很多研究生在導師面前誠惶誠恐,甚至產生自我懷疑:"我是不是天生不適合做研究?"開題報告從來不是天書,掌握正確的方法論就能迎刃而解。

破除思維定式:開題報告不是"完美答卷"而是"探索地圖"

當我們把開題報告想象成一份要交的作業,往往陷入"必須完美"的思維陷阱,某985高校研究生在訪談中透露:"我花兩周時間反復修改,最后卻得到導師'太死板'的反饋。"這揭示出傳統認知誤區:開題報告本質是科研的"戰略推演",而非"藝術品創作"。

真正的學術開題應該像探險家繪制地圖:在文獻綜述中標記已知區域,在研究空白處標注待探索的坐標,以人工智能領域為例,某團隊在文獻調研時發現現有研究集中在算法優化,卻忽視了數據標注的倫理問題,最終這個創新視角讓他們在倫理AI領域獲得突破性成果。

構建"三維導航"體系:從混沌到清晰的破局之道

-

文獻雷達圖法:建立四象限坐標系,橫軸為時間維度(近5年/10年/20年),縱軸為研究深度(理論/方法/應用),將文獻按影響力、創新性、相關性進行標注,快速定位研究空白區。

-

問題樹分析法:從核心問題出發,逐層拆解為子問題、技術難點、創新點,某生物醫學團隊通過這種方法,將"癌癥早篩準確率提升"分解為樣本代表性分析、算法優化路徑、臨床驗證方案三個可操作模塊。

-

可行性矩陣:用資源可獲得性(資金/設備/數據)、技術成熟度(現有技術能否遷移)、時間成本(各模塊匹配周期)三個維度評估,避免陷入"理論完美但落地困難"的陷阱。

建立"反焦慮"寫作機制:從完美主義到行動主義的思維轉換

許多研究者陷入"寫不出"的循環,往往源于過度追求邏輯嚴密性,建議采用"草稿-反饋-迭代"的三段式寫作法:

第一步:設置45分鐘倒計時,用思維導圖完成框架搭建,允許邏輯跳躍和表述粗糙。 第二步:將初稿交給同領域博士生或非本方向專家閱讀,獲取"局外人視角"的改進建議。 第三步:根據反饋進行模塊化調整,重點強化創新點論證和可行性分析。

某高校創新實驗室數據顯示,采用此方法后,開題報告平均修改次數從7.2次降至2.3次,時間成本壓縮67%,關鍵不在于追求完美,而在于建立"可迭代"的動態調整機制。

站在學術研究的十字路口,每個開題報告都是獨特的探索之旅,當我們放下"必須寫出完美方案"的心理包袱,轉而將開題視為科學問題的定位儀、創新路徑的羅盤時,那些看似混沌的文獻碎片、模糊的研究輪廓,終將在系統思考中逐漸清晰,優秀的開題報告不是終點,而是通向學術新大陸的起點。