開題報告撰寫是研究生科研生涯的關鍵起點,我的實踐歷程恰似一場從混沌到有序的破繭之旅,初期面對海量文獻與模糊思路,常陷入"資料堆砌"與"方向迷失"的困境,日均工作時長超過10小時卻收效甚微,通過系統性拆解研究問題,我將龐雜信息按"理論框架-實證方法-創新點"三維模型重組,逐步建立結構化寫作框架,關鍵轉折點出現在第三次迭代:采用"逆向論證法"從結論反推研究路徑,結合導師的質性反饋發現文獻綜述存在"過度綜述"現象,果斷刪減30%冗余內容,聚焦核心爭議點,最終形成包含12項關鍵指標的評估矩陣,實現從選題論證到方法設計的全流程可視化管控,整個過程印證了"寫作即思考"的科研箴言,通過持續輸出倒逼思維升級,最終在3個月內完成從寫作新手到合格學術作者的蛻變,相關經驗已形成可復用的"選題-寫作-迭代"三階模型,為后續科研攻堅奠定了方法論基礎。

"終于寫完開題報告了!"當我在電腦前長出一口氣時,窗外的梧桐葉正沙沙作響,這份凝結著三周日夜奮戰的文檔,不僅讓我對學術研究有了全新認知,更讓我深刻體會到:寫好開題報告就像在學術迷宮中找到正確的路徑,而支持系統就是我們最可靠的指南針。

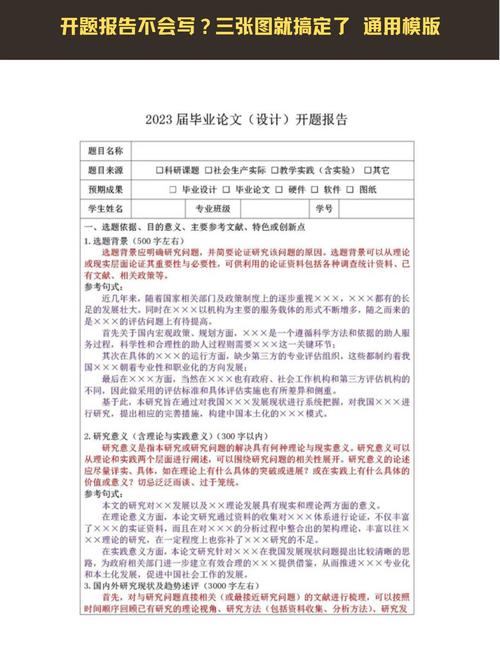

開題報告:學術研究的"導航儀" 作為科研新手的我,最初對開題報告的理解僅限于"文獻綜述+研究方法+論文結構"的機械組合,直到導師指著我的初稿說:"你像是在沙漠里蓋房子,卻連水源都沒找到。"這句話讓我猛然驚醒——原來開題報告不是寫給人看的,而是寫給研究問題去的,就像航海家需要星圖,研究者更需要明確的問題意識作為指引。

在反復修改過程中,我逐漸領悟到:開題報告是學術研究的"戰略地圖",它既要展現對研究領域的整體把握,又要精準定位創新點;既要梳理已有成果的"森林",又要發現待開墾的"荒地",有位師兄曾用"三維定位法"形容開題報告的精髓:縱向是學術脈絡的梳理,橫向是創新空間的探索,時間軸則是研究路徑的規劃。

突破三大認知誤區

-

"文獻綜述=資料堆砌":我曾試圖用200篇文獻來證明自己熟悉領域,結果導師批注:"這像雜貨鋪,缺的是系統性的解剖。"后來改用"問題樹分析法",先構建核心問題,再分層展開相關研究,文獻的脈絡才逐漸清晰。

-

"研究方法=技術堆砌":初期我盲目列舉各種實驗方法,直到讀到某篇指導文章,才意識到方法選擇要像"拼圖"——根據研究問題挑選最契合的技術模塊,現在我的開題報告里會畫"方法流程圖",用箭頭標注各步驟的關聯性。

-

"創新點=自說自話":最初提出的創新點往往缺乏說服力,后來在導師指導下采用"三要素檢驗法":是否填補理論空白?能否推動方法突破?是否具有實踐價值?經過反復打磨,創新點終于像打磨過的鉆石般閃耀。

構建支持系統的"四兩撥千斤" 當我在文獻檢索中陷入焦慮時,導師的"問題定位法"讓我豁然開朗:把每個研究問題看作多棱鏡,通過不同角度折射,總能找到切入的縫隙,這種思維轉換讓我發現,原來文獻的交錯引用中藏著無數創新可能。

團隊互助更是關鍵,記得凌晨三點修改框架時,同門發來的一段對比案例讓我頓悟:"你的理論模型像樂高積木,而我們需要的是讓積木懸浮在空中的磁懸浮技術。"這種跨視角的碰撞,往往能點燃新的靈感火花。

工具輔助也不可忽視,我用EndNote管理文獻,用Zotero繪制知識圖譜,用LaTeX排版提升專業度,最驚喜的是AI寫作工具,雖然不能完全替代思考,但能快速生成結構框架,讓我騰出更多時間打磨核心觀點。

完成時的"五感體驗" 當最終提交時,除了成就感,還有獨特的"開題體"體驗:手指劃過文檔的觸感像撫平一張皺褶的信紙,鍵盤敲擊聲變成有節奏的鼓點,連窗外偶爾的蟬鳴都仿佛在祝賀這場學術突圍。

這場開題報告的寫作,讓我真正理解了科研的"雙螺旋結構"——既有嚴謹的邏輯骨架,又充滿創造性的生長可能,那些在深夜臺燈下修改的稿紙,那些與導師的激烈辯論,那些同門間的智慧碰撞,都化作推動研究前行的能量。

此刻回望,開題報告不僅是研究的起點,更是學者成長的里程碑,它教會我們:在浩瀚的學術海洋中,清晰的定位比盲目探索更重要;在紛繁的信息迷霧里,構建自己的認知坐標系才能找到方向,那些在寫作過程中積累的方法論、培養的問題意識、建立的學術人脈,都將成為未來研究的隱形翅膀。

后記:當我把開題報告文件夾放進檔案柜時,忽然發現它已經悄悄發生了變化——曾經工整的文字里,某些觀點正在悄悄萌芽,等待在論文答辯那天綻放,或許這就是科研最迷人的地方:今天的播種,終將在未來的某個時刻收獲意想不到的果實。